“海盐会不会沾到海洋塑料微粒?”

“配料表里的抗结剂吃多了对身体有害吗?”

“低价盐是不是纯度不够,有隐形污染物?”

如今逛超市,面对货架上五花八门的食盐,不少人都会陷入纠结——看似普通的家用盐,背后藏着的“安全隐患”让人心慌。

海洋污染日益严重,工业废水、塑料垃圾悄悄渗透进海洋生态;添加剂逐渐覆盖各类食用盐,陌生的化学名称看得人眼花缭乱;甚至有传言说部分食盐纯度不达标,长期吃可能累积重金属……选盐这件小事,怎么就变得越来越让人焦虑?其实掌握4 个关键要点,就能避开风险,挑到健康安全的家用盐。

一、选对来源:避开污染重灾区,高海拔湖盐更安心

盐的安全,从源头就分出了“高低”。现在海洋污染早已不是新闻,近岸海域的工业废水排放、塑料垃圾分解产生的微塑料,让以海水为原料的海盐,面临着重金属、污染物残留的潜在风险;井盐、岩盐虽取自地下,却却受加工方式的限制,往往都添加了较多的添加剂。

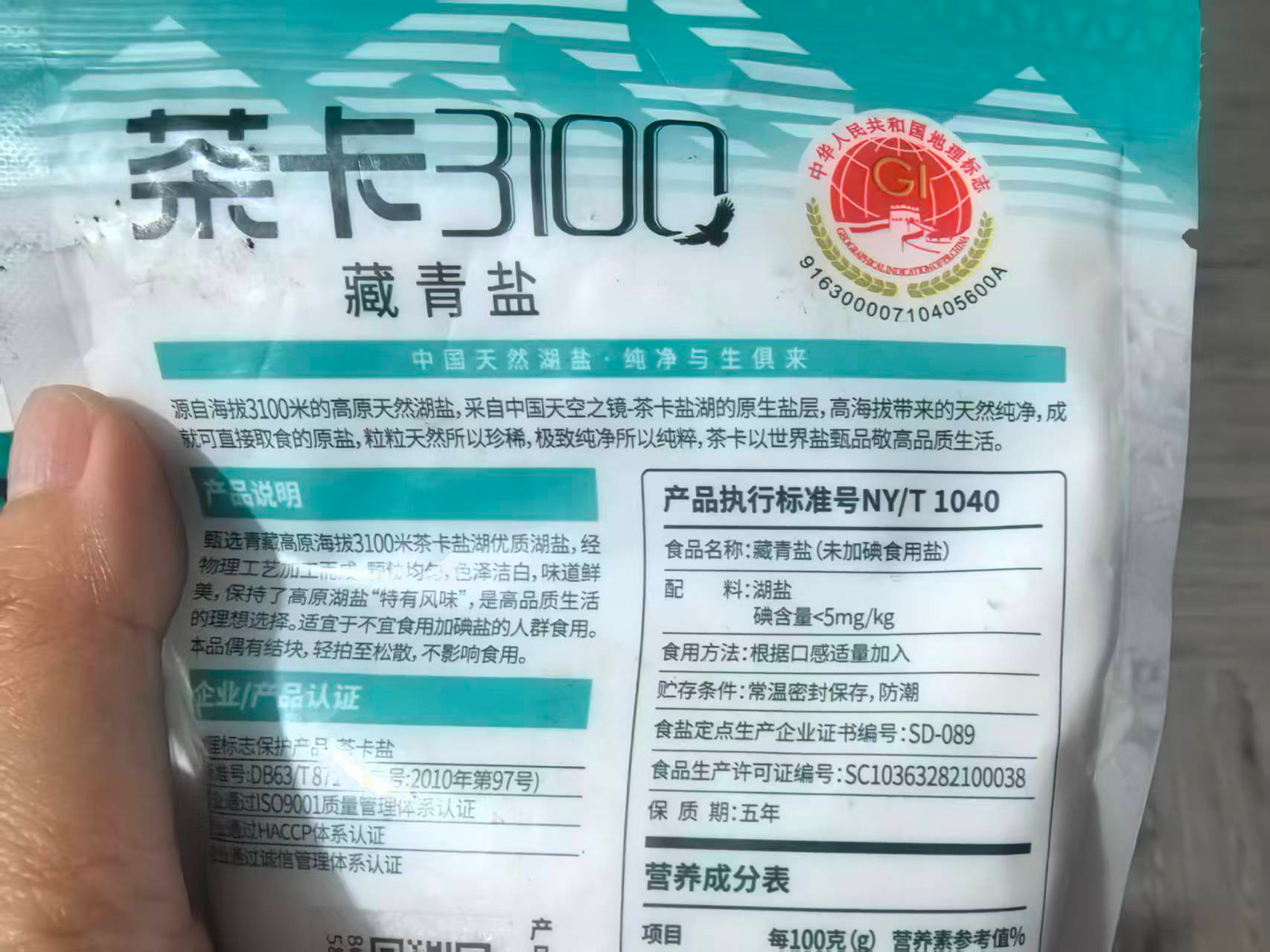

而高海拔地区的湖盐,近年来却被很多人称为远离污染的“净土产物”。像青海茶卡盐湖,坐落在青藏高原腹地,平均海拔3059米,远离工业聚集区和人口密集带,没有工业废水、生活污水的侵袭。湖水全靠天然降水和冰川融水补给,水质纯净度远超普通水源,从源头就隔绝了污染物。这种得天独厚的自然环境,让湖盐的原料安全有了先天保障,吃起来也少了一份顾虑。

二、认准标准:普通标准不够看,绿色食品级才靠谱

原料再好,加工环节掉链子,安全也无从谈起。目前市面上不少食盐只满足基础的食品安全国家标准,这个标准仅能达到“能吃”的底线,对加工过程中的杂质控制、添加剂使用等要求并不严格。

想要更稳妥的保障,必须认准“绿色食品”级加工标准。绿色食品级食盐的管控堪称“全程严苛”:原料产地要经过专业环境评估,确保土壤、水源无重金属超标;

加工过程中禁止使用有害添加剂,生产车间的卫生条件、设备清洁度、质量检测频率都有更高要求。比如青海盐业生产的茶卡湖盐,执行的是农业部《NY/T 1040-2022绿色食品食用盐》标准,比普通国标更侧重天然与健康,从盐湖开采到成品包装,每一步都有明确的绿色管控指标,加工过程更透明,安全更有底气。

三、细看配料:添加剂藏隐患,成分越简单越放心

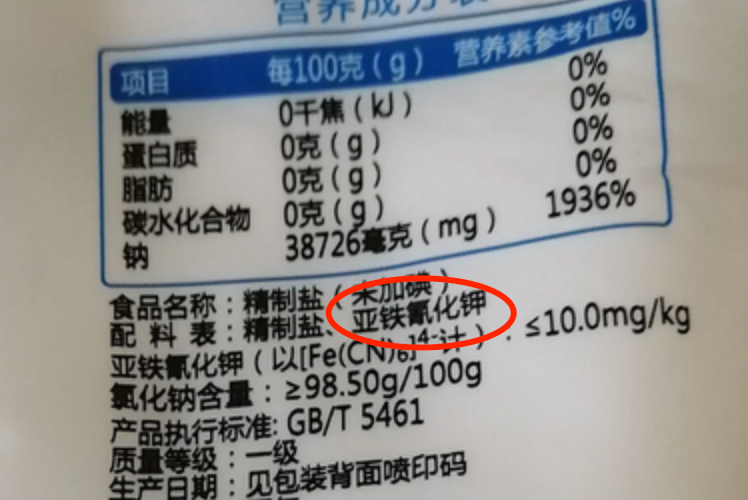

配料表就像盐的“体检报告”,但很多人选盐时偏偏忽略它,殊不知这正是避开风险的关键。现在不少食盐为了防结块、增风味,会添加亚铁氰化钾、柠檬酸铁铵等抗结剂。

虽然这些添加剂在国标允许范围内,但长期摄入是否会对身体造成累积影响,一直是大家担心的问题。尤其是给老人、孩子选盐,更想避开这些不必要的化学添加。优质食盐的配料表应该“干干净净”,最好只有盐本身。

四、优选品牌:小众盐没保障,国企老品牌更靠谱

现在不少“网红小众盐”打着“天然”“进口”的旗号,价格翻倍,却连基本的原料溯源、质量检测报告都拿不出来。食盐作为每天都要吃的民生必需品,品牌的品控实力和历史积淀,直接决定了产品的安全性。

相比不知名的小众品牌,国企老品牌更值得信赖。这类品牌往往有着几十年的生产历史,工艺成熟,品控体系严格,不会为了短期利益降低质量标准。比如生产茶卡湖盐的青海盐业,是有着75年历史的青海老牌国企,从成立至今一直专注湖盐开采与加工,不仅对茶卡盐湖的资源特性了如指掌,还建立了从源头到终端的全链条质量检测体系,每一批盐都要经过多道检验,确保达标后才出厂。买这样的品牌,不用担心买到“三无产品”或劣质盐,品质更有保障。

说一千道一万,其实选盐的核心逻辑很简单:避开污染源头选高海拔湖盐,用绿色食品标准守住加工关,靠简洁配料表避开添加剂,锁定国企老品牌兜底品质。没必要盲目追求进口或高价,像我们自有的茶卡湖盐这样的国产湖盐,既贴合日常饮食需求,又在安全和品质上拉满保障。健康饮食的关键,从来不是“贵”,而是“选对”,把好入口的“盐关”,就是守护全家健康的第一道防线。

(声明:本文为资讯信息,不代表本站观点;如有违规或您认为该页面内容侵犯您的权益,请联系我们,我们将及时处理。市场有风险,选择需谨慎,此文仅供参考,不作买卖依据。)