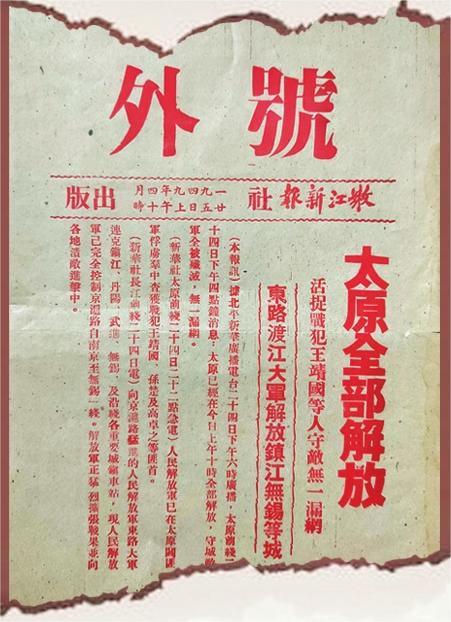

1949年4月25日《嫩江新报号外》:太原全部解放

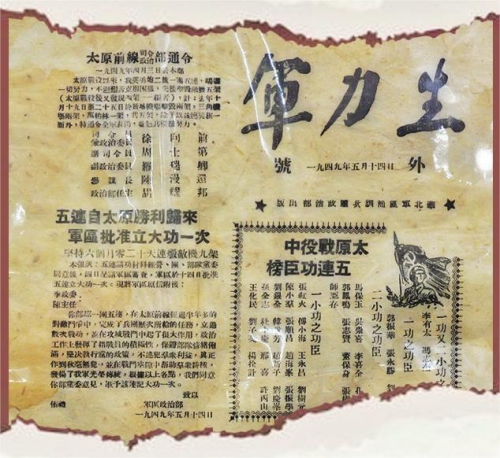

1949年5月14日《生力军号外》:太原战役军功榜

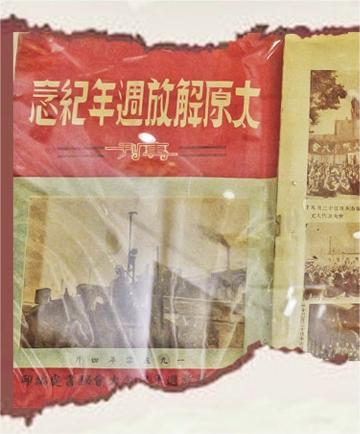

1949年4月26日《山西日报》创刊号:解放工业重镇太原城

1950年4月《太原解放周年纪念专刊》

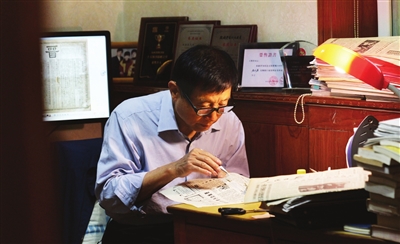

修复破损报纸,需要细心加耐心。

家里专门腾出一个房间,用于存放珍贵收藏。

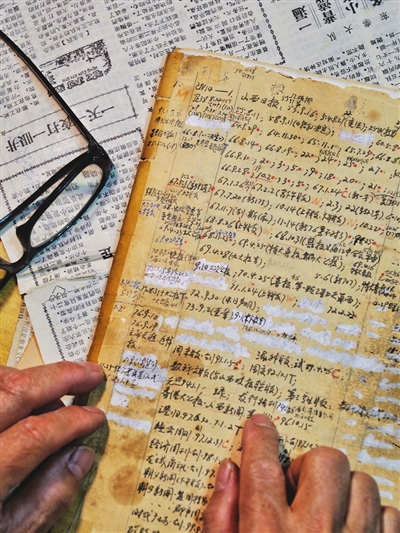

报纸分类编号本上密密麻麻记录着他的藏品。

视若珍宝的旧报纸。

整理归类,将收藏用于研究,撰写文章传播红色文化。

旧货市场“淘宝”。

藏品展上,载有报道解放太原新闻的党报报刊原件,真实记录了那段波澜壮阔的历史。

4月20日,太原工人文化宫“丰碑”——纪念太原解放75周年红色藏品展“党报篇”单元,一份份泛黄的报纸,正静静诉说着那段波澜壮阔的红色岁月。

展出的80份报刊,是王海勇从近6万份报刊收藏中精挑细选出来的。在他看来,这些报纸,不仅是新闻的载体,更是时代的见证。

红色守望

“我只是一直在做我喜欢做的事。”63岁的王海勇,以朴实的话语,道出对集报事业长达半个世纪的热情与坚持。

1975年,高中刚毕业的他在柳林县穆村公社农科气象站插队,那里的科技报纸点燃了他的集报兴趣。1978年参军入伍,丰富的报刊资源拓宽了他的视野,他开始系统地剪贴和收集报纸。1993年,他转业至太原,当时古玩交易市场的繁荣让他对收藏有了更深的认识。

从此,他开始专注于收集山西出版的红色报刊,将收藏提升到了一个新高度。截至目前,已收藏报刊37400多种,58200多份,形成解放、长征、抗日、共产党人精神谱系等15个重点专题。

纸短情长

《嫩江新报号外》《生力军号外》《山西日报》创刊号:解放工业重镇太原城……纪念太原解放75周年红色藏品展上的报纸,每一份都经过王海勇的精心挑选,将读者带回那个激动人心的历史瞬间。

为了让报刊以最好状态呈现,王海勇还对报纸破损处进行了修复,并亲自撰写解说词,详细介绍每一份报纸的背景和意义,使观众能够更深入地了解这些报纸背后的历史故事。

记忆永存

他说,集报的辛苦不仅表现在收集找寻,更主要的是抢救保护。

他利用业余时间,研读所藏报刊,撰写了大量报史方面的文章并发表。自办的“三晋藏报馆”被中国报业协会集报分会授予“四星级家庭藏报馆”,其中13个系列共35份报纸被鉴定评审为“中国集报精品”。他的收藏,已经成为了传播红色文化的一个途径。

“我想通过自己的努力,让更多人感受革命先辈的不朽精神。”王海勇的收藏之路还在继续。如他所说,“报纸会泛黄,但红色记忆永不褪色。”